犬の白内障手術

当院で白内障手術が

可能になりました

「最近、愛犬の目が白く濁っている気がする」「愛犬の目が見えづらそうで心配」このような症状は白内障のサインかもしれません。

犬の白内障は、目の水晶体が濁ることで視力が低下する疾患です。

白内障は早期発見と適切な治療が大切であり、手術により視力の回復が期待できます。

当院ではこの白内障の手術が可能となりました。

本ページでは、犬の白内障の基礎知識や白内障手術の実際の受け方をご紹介します。

愛犬の白内障にお悩みの方はぜひ最後までお読みください。

こんなお悩みは

ありませんか?

- 目が白く濁っている

- 目ヤニが多くなった

- 物によくぶつかる

- 寝ていることが多くなった

- 動くものを目で追わない

- 階段でよくつまづく

犬の白内障について

犬の白内障は、水晶体が白く濁ることで視力が低下する病気です。

水晶体は目の中でレンズの役割を果たしており、通常は透明であるべき部分が濁ることで、光が網膜に届かなくなります。

この状態が進行すると、視力が著しく損なわれ、最終的には失明に至ることもありますね。

犬の白内障の原因は大きく分けて加齢性と遺伝性に分けられます。

遺伝性では若い時期から白内障が発生し、症状の進行も早い傾向があるので注意が必要です。

白内障は、「トイプードル」「ヨークシャーテリア」「アメリカン・コッカー・スパニエル」「柴犬」などに多いとされています。

また、糖尿病などの全身疾患や、緑内障などから続発することもあります。

白内障の症状

- 初発白内障

- 水晶体に微細な濁りがある状態です。この段階で飼い主さまが白内障に気付くケースは、ほとんどありません。

視力にも影響が出ていない状態ですが、白内障を発症していることは事実であり、この時点で治療を始めることが望ましいです。 - 未熟白内障

- 水晶体の混濁が少しずつ広がり、視界がぼやけるなどの症状が現れます。見た目にやや変化が生じるほか、動物の動きに異常が見られる場合もあります。

暗い場所で見えにくくなるため、夜の散歩を嫌がる場合などは要注意です。 - 成熟白内障

- 飼い主さまが見てもハッキリとわかる程度に、水晶体全体が白く濁った状態です。

この段階まで白内障が進行すると、視力が明らかに低下します。「物にぶつかる」「動きたがらなくなる」「攻撃的になる」といった症状が見られます。 - 過熟白内障

- 白内障の最終段階です。水晶体が溶けだすため、一時的に混濁が見られなくなりますが、白内障が治ったわけではありません。

放置すると、眼の中で炎症が発生する場合があり、合併症を誘発するリスクのある危険な状態です。

白内障の治療

犬の白内障の治療は内科治療と外科治療の2つのアプローチがあります。

内科治療は、点眼薬やサプリメントなどを用いて白内障の進行を遅らせることを目的にしていますが、効果は限定的です。

しかし、白内障ではぶどう膜炎などの合併症を起こしている事があり、その場合は内科治療を行います。

外科治療は白内障の根本的な治療法であり、視力の回復を目指します。

外科治療は内科治療と比較し、白内障で起こる合併症を抑えることができるという報告もありますね。

白内障手術について

犬の白内障手術は、「視覚機能の改善」「合併症リスクの軽減」を目的に実施されます。

白内障手術を行うことで、犬の生活の質の低下を防ぎます。

しかし、白内障手術をおこなっても視覚喪失に至る可能性はゼロにすることはできません。

術後は注意深い経過観察が必要です。

白内障手術に必要な三大要素

-

動物側の協力

白内障手術の完了後は、通院または入院に加えて、ご自宅での目薬点眼・飲み薬の服薬が必要です。

入院や目薬の点眼がどうしてもできない場合は、動物の健康を守るために、手術前に練習を行う必要があります。

※点眼・内服ができない場合は手術不適合となってしまいます。 -

飼い主さま側の協力

目薬は1日4回の処方となります。(朝昼晩or朝夕晩)その後経過によって、点眼回数・1日の本数を減らしていきます。

手術後は検診も必要です。検診に通える日程で手術日程を考える必要があります。

術後検診は、一般的な外科手術よりも多めです。 -

獣医師側の協力

あらゆる症例に対応でき、経験と技術を兼ね備えた当院のスタッフが、総力を結集して動物と飼い主さまをサポートします。

ご自宅での治療中に不安なこと・わからないことが生じた場合は、いつでも気軽にお尋ねください。

白内障手術の適応は?

白内障手術は視覚の維持または回復と、合併症の予防を目的として行われます。

しかし、すべての症例で手術が適応できるわけではないので、注意が必要です。

当院では12歳を超える場合は基本的には手術の対象外ですが、飼い主さまとご相談の上、行うこともございますのでご相談ください。

白内障手術が適応になる条件には、

などが挙げられます。

ここでは、それぞれの条件について詳しく解説します。

網膜の異常がない

白内障手術は視覚の維持または回復を目的にしています。

網膜変性症などの異常があると、白内障手術を行い、水晶体の濁りが改善しても視覚の回復が期待できません。

白内障の手術前には網膜電図(ERG検査)にて網膜の状態を確認し、手術で視覚の回復が期待できるかを確かめる必要があります。

例外として、網膜変性症であっても白内障手術を行えば、暗所では視覚の維持ができると見込まれる場合は適応になることがあります。

しかし、将来的には視覚喪失に移行してしまうので、注意しましょう。

術後のケアができる

白内障の手術後は合併症を防ぐために、点眼薬の投与やエリザベスカラーの装着が必要です。

犬が自宅での点眼を許容してくれない場合や、エリザベスカラーをつけていられない場合は白内障手術後の合併症リスクが高くなるため、適応となりません。

特に分離不安症などで、吠え続けたり、過度に動き回る犬は合併症リスクが増加します。

持病のコントロールが

できている

持病のコントロールも手術を受ける際は重要です。

特に糖尿病を患っている犬は、白内障を発症するリスクが高く、手術を行う際にはその病状がコントロールされていることが求められます。

また、白内障手術には全身麻酔が必要なので、その他の全身疾患がないことも大切です。

白内障手術の流れ

白内障の手術では事前に目や全身の状態を把握することが大切です。

ここでは実際に手術を受けるまでの流れを詳しく解説します。

-

01

事前の診察

白内障の手術を検討される場合は事前の診察に来ていただくことをおすすめします。

当院は予約制になるので、一度予約をしてからの来院をお願いしています。

事前の診察では、- いつから目が白くなってきたか

- 鼻でにおいを嗅ぎながら、ゆっくり歩くようになっていないか

- 物にぶつかることはあるか

- 臆病になっていないか

などをお聞きし、白内障の進行具合や視覚異常がないかを確認することが重要です。

検査方法

- スリットランプ検査

- 超音波検査

- 眼圧検査

- 眼底検査

- シルマーティアテスト

- 網膜電位検査(ERG検査)

などの詳しい眼科検査を行うことで、目の状態や併発疾患の有無を調べます。

事前の診察は手術の適応を判断する上で、大切です。 -

02

手術前検査

診察で白内障の適応と判断された場合は手術前の検査に進みます。

血液検査や胸部レントゲン検査を通じて、麻酔のリスクを判断します。

特に高齢犬や持病を抱える犬の場合、慎重な評価が必要です。手術を行うことができると判断した場合は、手術に向けての注意事項や術後の過ごし方をお伝えします。

手術前の過ごし方

白内障手術を受ける際は、手術3日前から点眼を開始していただきます。

手術に伴う合併症のリスクを減らすために、複数の点眼液を獣医師の指示通りに点眼する必要があります。 -

03

手術当日

手術当日は午前9:30に必ず絶食・絶水でご来院ください。

ご飯は前日の午後10:00まで、お水は当日の朝6:00以降は与えないでください。

手術当日は散瞳剤を投与するため、早めのご来院をお願いしております。

散瞳処置は瞳を大きくすることで、手術の時に水晶体を確認しやすくするために重要です。

また手術前には目周囲の毛刈りを行います。白内障手術の手順

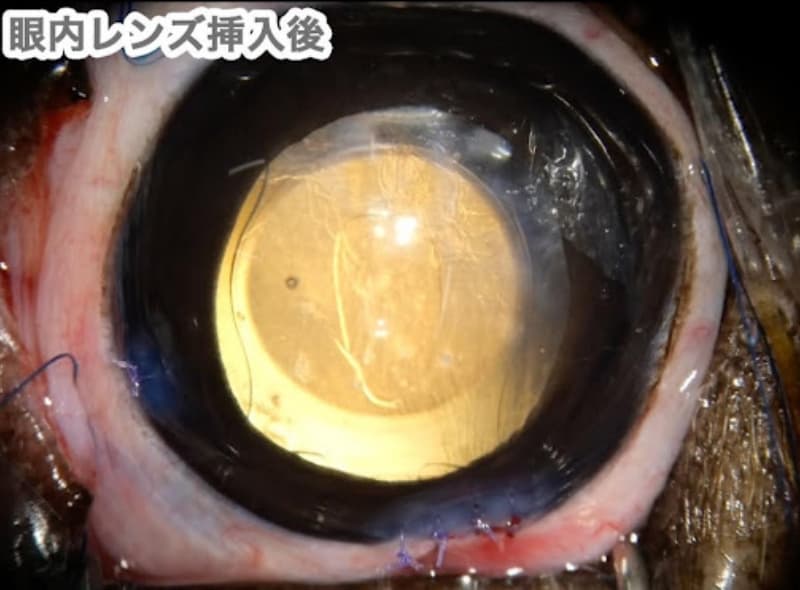

白内障手術では、最初に目の表面に小さな切開を加えます。

次に目の中にある水晶体を包む前嚢という膜を取り除き、そこから超音波の機械を挿入し、水晶体を柔らかくした後に吸引除去します。

水晶体を吸引した後は、人工レンズを目の中に挿入し、

切開を加えた目の表面を縫合して手術は終了です。 -

04

白内障手術後の過ごし方

白内障の手術後は飼い主さまの協力が不可欠です。手術後はできるだけ、暗室で過ごし、エリザベスカラーは絶対に外さないでください。

エリザベスカラーは食事の時も外すことができないので、食事の補助が必要になることもあります。

また、退院直後からは継続的な点眼が大切であり、経過を見ながら点眼液の種類や回数を調節していきます。

このように継続的なケアが必要なため、点眼やエリザベスカラーを許容してくれない場合は手術が適応になりません。

白内障手術の注意点

白内障手術のデメリット

白内障手術を受ける際にはいくつか気をつけるべきことがあります。

- 術後も長期におよぶ合併症の検診が必要

- 最低でも14日はエリザベスカラーを装着した生活になる

- 術後は複数の点眼薬の投与が必要

- 一時的に眼瞼痙攣・目やにの増加・術後高眼圧・術後眼内炎などがみられることがある

- 動物は安静にできないので人工レンズがまれに脱臼してしまうことがある

また、白内障手術には全身麻酔が必要であり、手術費用は保険適用になります。保険適用前の料金は、入院費込みで385,000円〜440,000円(税込)程度です。

合併症の発症リスク

犬の白内障の合併症の発生率は、

無治療の場合:85%

点眼による内科治療を行った場合:60%

白内障外科手術を行った場合:15%

とされています。

白内障手術を行うことで網膜剥離や緑内障などの合併症の発症を軽減することが可能です。しかし、15%は1年以内に合併症を引き起こしてしまいます。

また、高齢(12歳以上)の場合は15%ほど、合併症のリスクが上昇するので注意が必要です。

まとめ

犬の白内障は放置すれば視力の喪失につながり、生活の質を大きく低下させてしまいます。

しかし、適切な時期に手術を行えば視力を取り戻すことが可能です。

当院では眼科診療に力を入れ、白内障手術も行っています。

愛犬の白内障でお悩みの方は、気軽にご相談ください。